Highlights aus der Forschung 2010

- Nach dem Vorbild der Natur

- Gemeinsam gegen Krebs

- Wirbelnde Gasblasen verfolgen

- Stromfluss auf Nanoebene

- Positronen als Spürhunde für Defekte

- Maßgeschneiderte Magnetfelder

Nach dem Vorbild der Natur

Nach dem Vorbild der Natur

Wissenschaftler gehen neuen Weg bei der inneren Bestrahlung von Krebs

Durch die immer älter werdende Bevölkerung steigt die Krebsbedingte Sterblichkeit in den entwickelten Industriestaaten an. Um Krebs zu behandeln, setzen Ärzte hauptsächlich auf drei Strategien: Chirurgie, Chemotherapie und äußere Bestrahlung. Wenn sich von einem Tumor aber bereits Krebszellen abgelöst und an einer anderen Stelle im Körper Metastasen gebildet haben, sind die Chancen auf Heilung deutlich geringer. Auf ihrem Weg, eine Methode zu finden, mit der man Metastasen aufspüren und wirksam behandeln kann, sind die Rossendorfer Radiopharmazeuten einen Schritt vorangekommen. Ihrer Vision nach könnte Krebs nicht nur klassisch von außen, sondern zusätzlich mithilfe radioaktiver Substanzen von innen bestrahlt werden. Dadurch könnte man die Strahlen auch besser auf die Krebszellen fokussieren und gesundes Gewebe schonen.

Eine sehr effektive Möglichkeit, damit radioaktive Stoffe Tumore erkennen und sich daran binden können, beruht auf der Verwendung spezifischer Antikörper. Sie benötigen jedoch mehrere Tage, bis sie sich im Krebsgewebe angereichert haben. Es wäre also möglich, dass radioaktive Antikörper den Organismus ungewollt mit Strahlen belasten. Um dies zu umgehen, entwickeln die Forscher eine raffinierte Methode: Zuerst werden nicht-radioaktive Antikörper injiziert. Erst nachdem sich diese an den Krebszellen angesammelt haben, wird die radioaktive Komponente verabreicht. Sie gelangt sehr schnell in den Tumor und vereint sich dort mit den Antikörpern.

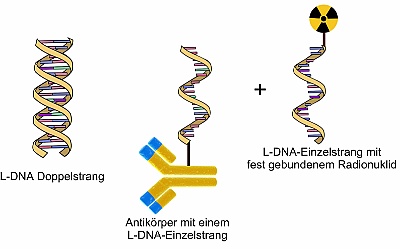

Doch wie findet die radioaktive Komponente die Antikörper? Die Forscher nehmen sich die Natur als Vorbild und nutzen ein System, das sich gegenseitig erkennt: zwei komplementäre DNA-Einzelstränge „A“ und „B“. Die Antikörper werden mit „A“ versehen und „B“ wird radioaktiv markiert. Treffen die beiden Einzelstränge aufeinander, kommt es blitzschnell zu einer sehr stabilen Bindung, wie bei einem Reißverschluss. Allerdings verwenden die Wissenschaftler keine natürlich vorkommende DNA, sondern ihr Spiegelbild. Dadurch kann Strang „B“ nur an Strang „A“ binden und nicht an sonstige Bindungsstellen im Körper. Im Rahmen seiner Doktorarbeit verbesserte Christian Förster die radioaktiv markierte DNA so, dass sich diese in optimaler Weise im Körper verteilen und binden kann. Dies ist ein großer Fortschritt auf dem Weg zur inneren Bestrahlung.

- Publikation: C. Förster, R. Bergmann et al., Radiolabeled L-oligonucleotides with tunable pharmacokinetics – A suitable complementary system for pretargeting approaches, Nuclear Medicine and Biology 37(6), 706 (2010), DOI: 10.1016/j. nucmedbio.2010.04.100

- Kontakt: Christian Förster (Institut für Radiopharmazie)

Gemeinsam gegen Krebs

Gemeinsam gegen Krebs

Ein Dresdner Forscherteam bestrahlt erstmals Krebszellen mit Laser-beschleunigten Protonen und untersucht deren Wirkung

Spitzenforschung ist heute Teamarbeit. Um neue Erkenntnisse zu gewinnen und die Grundlagen für fortschrittliche Technologien zu schaffen, sind die Forscher darauf angewiesen, auch mit Kollegen aus anderen Gebieten eng zusammenzuarbeiten. Ein gelungenes und erfolgversprechendes Beispiel dafür ist die Kooperation der Rossendorfer Laserphysiker mit Physikern, Biologen und Medizinern am Dresdner OncoRay-Zentrum. Die HZDR-Forscher beschäftigen sich damit, wie man geladene Teilchen mit Laserlicht so auf hohe Energien beschleunigen kann, dass sie für die Strahlentherapie eingesetzt werden können. Ihr Ziel ist es, kompakte Geräte für die Partikeltherapie bei Krebs zu entwickeln.

Die Laser-Teilchenbeschleunigung ist ein noch recht junges Gebiet, das seit 2006 am Zentrum erforscht wird. Die damals gegründete Projektgruppe ist inzwischen zu einer Abteilung mit mehr als 20 Mitarbeitern angewachsen. Sie betreiben den Hochleistungslaser DRACO und erzeugen damit ultrakurz gepulste Protonenstrahlen. Protonen sind positiv geladene Teilchen und besonders gut für die Strahlentherapie geeignet, weil sie ihre Energie vorwiegend im Tumor abgeben. Deshalb werden sie bei inoperablen Tumoren in strahlenempfindlichen Organen eingesetzt. Um die Protonen mit Laserlicht zu beschleunigen, wird deutlich weniger Platz gebraucht als bei herkömmlichen großen Beschleunigeranlagen. Eine ausgereifte Technologie auf Basis Laserbeschleunigter Teilchen, so Vision und Ziel der Forscher, könnte in der Zukunft in vielen Krankenhäusern mit einer strahlentherapeutischen Station verfügbar sein. Im Moment kann die Teilchentherapie nur in wenigen Zentren weltweit eingesetzt werden.

Im vergangenen Jahr gelang es im Zentrum erstmals, Krebszellen mit Laser-beschleunigten Protonen zu bestrahlen und deren Wirkung zu untersuchen. Dieser Erfolg war nur im gemeinsamen OncoRay-Verbund möglich: Im Team gelang es, einen stabilen Protonenstrahl zu erzeugen, die auf die Zellen abgegebene Dosis präzise zu messen und aus dem Ausmaß der Zellschäden die biologische Wirkung der Teilchen zu bestimmen. In Zukunft liegt die Herausforderung darin, die Eigenschaften der Protonenstrahlen so zu optimieren, dass sie für die Krebstherapie klinisch einsetzbar sind. Inzwischen erreichen die Laserphysiker Protonenenergien von bis zu 20 Megaelektronenvolt. Erst ab diesem Bereich fangen die Strahlen an, in Gewebe einzudringen. An einer größeren Laseranlage am amerikanischen Los Alamos National Laboratory erzielten HZDR-Forscher bereits Protonenenergien bis 60 Megaelektronenvolt.

- Publikation: S. D. Kraft et al., Dose dependent biological damage of tumour cells by laser-accelerated proton beams, New Journal of Physics 12, 085003 (2010), DOI: 1088/1367-2630/12/8/085003

- Kontakt: Dr. Stephan Kraft (Institut für Strahlenphysik)

Wirbelnde Gasblasen verfolgen

Wirbelnde Gasblasen verfolgen

Am Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf gelingen dreidimensionale Hochgeschwindigkeits-Aufnahmen komplexer Strömungsgemische

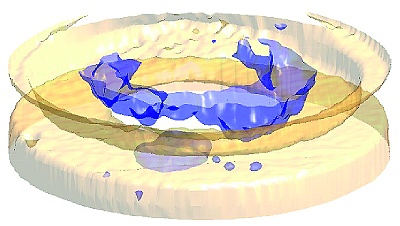

Wenn Gemische aus Gas und Flüssigkeit strömen, herrscht ein turbulentes Durcheinander. So verändern etwa Gasblasen ständig ihre Form, zerteilen und vereinigen sich, wirbeln umeinander oder sammeln sich an Hindernissen. Diese Vorgänge lassen sich mit der ultraschnellen dreidimensionalen Röntgen-Tomographie, die Dr. Martina Bieberle und ihre Kollegen entwickelt haben, exakt verfolgen. Im Millisekundenabstand liefert das Verfahren Bilder aus dem Innern eines Metallrohrs und zeigt beispielsweise, wie ein strömendes Gemisch aus Luft und Wasser eine Einengung passiert. Während ein Teil der Luftblasen vor dem Engpass quasi hängenbleibt, treten andere Blasen mit hoher Geschwindigkeit hindurch und werden dabei stark deformiert.

Bislang lieferte der Elektronenstrahl-Röntgentomograph ROFEX nur Schnittbilder aus einem durchströmten Rohr, also zweidimensionale Aufnahmen. Nun aber können die Forscher den Elektronenstrahl so ablenken, dass die Röntgenstrahlung in mehreren Ebenen durch das Untersuchungsobjekt tritt und schließlich von einem Detektor aufgefangen wird. Bis zu 500 Volumenaufnahmen pro Sekunde können mit der 3D-Tomographie angefertigt werden. Auf diese Weise lässt sich genau erfassen, wie schnell die Luftblasen im Wasser strömen, welche Größe sie haben und wie sie ihre Form verändern. Mit dieser Methode können unterschiedliche Mehrphasen-Gemische untersucht werden. Die Aufnahmen sollen unter anderem die Datenbasis für Simulationen liefern, mit denen man das Verhalten komplexer Strömungen vorhersagen möchte.

Bei vielen technischen Anlagen, ob in der chemischen Verfahrenstechnik, in Kraftwerken oder bei der Mineralölförderung, strömen Gemische aus Gas und Flüssigkeiten durch Rohrleitungen. Größe und Form der Phasengrenzfläche beeinflussen dabei maßgeblich, wie Stoff und Wärme übertragen werden oder wie hoch die mechanische Belastung der Behälterwände ist, weshalb sie bei der Auslegung der Anlagen berücksichtigt werden müssen.

- Publikation: M. Bieberle et al., Ultrafast three-dimensional X-ray computed tomography, Applied Physics Letters 98, 03410 (2011), DOI: 10.1063/1.3534806

- Kontakt: Dr. Martina Bieberle (Institut für Sicherheitsforschung)

Stromfluss auf Nanoebene

Stromfluss auf Nanoebene

Silizium-Nanodrähte könnten zu Speicherbausteinen der Zukunft werden. Erstmals wurden ihre elektronischen Eigenschaften dreidimensional beschrieben

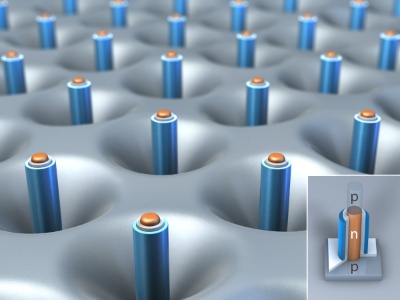

Silizium ist das wichtigste Material, um Computerchips und andere elektronische Bauelemente herzustellen. Die Industrie ist dabei schon in das Zeitalter der Nanoelektronik vorgedrungen, denn jeder einzelne von einigen Milliarden Transistoren auf einem Chip ist heute nur noch etwa 50 Nanometer groß (ein Nanometer entspricht einem Millionstel Millimeter). Dabei soll die Miniaturisierung, geht es nach den Wünschen der Industrie und den Möglichkeiten der Forschung, weiter vorangetrieben werden. Deshalb wird gegenwärtig intensiv an neuen Konzepten gearbeitet. Um Platz zu sparen, könnte man die Transistoren beispielsweise anders anordnen. Derzeit liegen sie flach neben- oder gestapelt übereinander. Dabei wäre es denkbar, sie um 90 Grad zu drehen, sodass sie wie winzige Nanodrähte aus der Oberfläche der Chips herausragen. Auf der Fläche eines einzigen Transistors könnte man so in Zukunft viele der neuartigen Strukturen unterbringen.

Nanodrähte aus Silizium werden zwar bereits hergestellt, ihre elektronischen Eigenschaften sind jedoch noch nicht gut genug bekannt, um zuverlässige Transistoren für eine neue Generation von Mikrochips zu bauen. In solchen säulenartigen Transistoren wird der Strom nicht horizontal, sondern vertikal fließen, und sie werden kleiner und energiesparender sein als heute üblich. Bei gemeinsamen Untersuchungen haben Forscher vom Max-Planck-Institut für Mikrostrukturphysik in Halle und vom Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf festgestellt, dass die Fähigkeit von Silizium-Nanodrähten, elektrischen Strom zu leiten und so als Transistoren Informationen zu verarbeiten, eingeschränkt ist. Sollen sie zukünftig als Transistoren zum Einsatz kommen, so müssen Entwickler diese Erkenntnisse sorgfältig berücksichtigen.

Damit im Halbleitermaterial Silizium Strom fließen kann, wird es mit Ionen, also geladenen Teilchen wie Bor oder Phosphor, angereichert. Die Wissenschaftler fanden heraus, dass diese nicht an Ort und Stelle bleiben, sondern zum Rand des Nanodrahtes wandern, also zur Oberfläche hin. Dort werden sie teilweise inaktiv und tragen nicht mehr zur Leitfähigkeit bei. Eine besondere Methode erlaubte es ihnen, die Nanodrähte während der Messungen der Länge nach Schicht für Schicht abzutragen und so quasi dreidimensionale Messungen durchzuführen. So erhielten sie 3D-Bilder von der Leitfähigkeit in einem Nanodraht, der am Ende nur so dick ist wie der 25.000ste Teil eines menschlichen Haares.

- Publikation: X. Ou, P. Das Kanungo, R. Kögler, P. Werner et al., Three-dimensional carrier profiling of individual Si nanowires by Scanning Spreading Resistance Microscopy, Advanced Materials 22(36), 4020-4024 (2010), DOI: 10.1002/ adma.201001086

- Kontakt: Dr. Reinhard Kögler (Institut für Ionenstrahlphysik und Materialforschung)

Positronen als Spürhunde für Defekte

Positronen als Spürhunde für Defekte

An der Strahlungsquelle ELBE wurde ein Labor zur zerstörungsfreien Materialprüfung aufgebaut

Ein neuer Messplatz mit einem weltweit einzigartigen Konzept zur zerstörungsfreien Prüfung von Werkstoffen wurde an der Strahlungsquelle ELBE aufgebaut. Untersuchen lassen sich kompakte mechanische Bauteile wie Zahnräder oder Kugellager ebenso wie pulverförmige, flüssige oder auch radioaktive Proben. Das Verfahren ist äußerst sensitiv und kann kleinste Defekte wie zum Beispiel Leerstellen oder Fremdatome in einem Kristallgitter aufspüren.

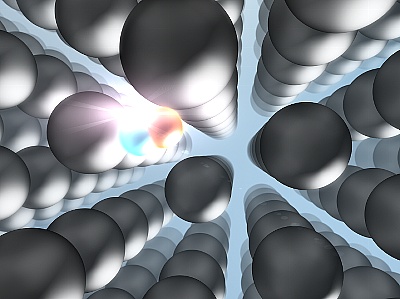

Als Sonde werden Positronen verwendet, die positiv geladenen Antiteilchen von Elektronen. Diese können allerdings nur wenige Mikrometer in ein Material eindringen, weshalb bislang nur sehr dünne Proben mit einem Positronenstrahl abgetastet werden konnten. Am HZDR jedoch nutzen die Forscher keine externe Quelle, sondern lassen die Positronen direkt in der Materialprobe entstehen, indem sie Bremsstrahlung der ELBE-Quelle auf die Probe lenken. Durch die Bestrahlung bilden sich die positiv geladenen Teilchen im gesamten Volumen der Probe – selbst wenn diese Abmessungen im Bereich mehrerer Zentimeter aufweist.

Für das Aufspüren von Defekten setzen die Wissenschaftler die so genannte Positronen-Annihilations-Spektroskopie ein. Durch die Bremsstrahlung der ELBE-Quelle werden im Material zunächst Positronen erzeugt. Treffen diese auf Elektronen mit passendem Spin, vernichten sich beide Teilchen gegenseitig (Annihilation) und senden dabei zwei Photonen aus, die in entgegengesetzter Richtung davonfliegen. Um die Probe herum angeordnete Detektorpaare registrieren diese Lichtblitze und erfassen, wie rasch die Positronen annihilieren. Da bereits winzige Defekte und sehr geringe Defektkonzentrationen im Material die Lebensdauer der Positronen beeinflussen, können die Forscher auf diese Weise Einsicht in die atomare Struktur der Probe gewinnen, beispielsweise, wie stark sich eine Stahlprobe unter mechanischer Belastung verändert. Das neue Labor wird interdisziplinär genutzt. So untersuchen die Sicherheitsforscher am HZDR dort die Beschaffenheit von Reaktorstählen.

- Publikation:M. Butterling et al., Positron Annihilation Spectroscopy using high-energy photons, Physica Status Solidi A 207, 334 (2010), DOI: 10.1002/pssa.200925340

- Kontakt: Maik Butterling (Institut für Strahlenphysik)

Maßgeschneiderte Magnetfelder

Maßgeschneiderte Magnetfelder

In einer Kooperation mit dem Leibniz-Institut für Festkörper- und Werkstoffforschung (IFW) werden magnetische Felder benutzt, um Titan-Aluminium-Einkristalle herzustellen

Metallische Legierungen aus Titan und Aluminium sind in der Luftfahrt- und Automobilindustrie besonders gefragte Werkstoffe. Denn obwohl sie leichter sind als die in diesen Branchen üblicherweise eingesetzten Hochtemperatur-Materialien, sind sie genauso fest. Um die besonderen Eigenschaften dieser Stoffe weiter optimieren zu können, müssen sie als Einkristalle vorliegen, d.h. ihre Bausteine müssen zu einem einzigen, einheitlichen Kristallgitter angeordnet sein. Nur an solchen speziellen Strukturen lassen sich die Eigenschaften eines Materials in ihrer reinen Form messen – Grundlage, um auch die Beschaffenheit nicht-einkristalliner Werkstoffe zu untersuchen und zu verbessern.

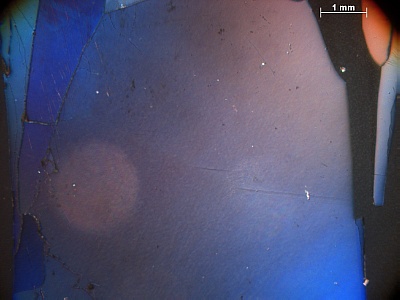

Einkristalline Verbindungen aus Titan und Aluminium oder auch aus anderen Metallen sind, je nach Art ihrer Zusammensetzung, nicht immer leicht herstellbar. Wissenschaftler vom Leibniz-Institut für Festkörper- und Werkstoffforschung (IFW) in Dresden und dem Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf nutzen maßgeschneiderte Magnetfelder, um perfekte Einkristalle zu züchten. Magnetische Felder können beeinflussen, in welche Richtung flüssige Metalle wie bei der Kristallzüchtung strömen und wie schnell sie sich dabei bewegen. Wie ein solches Magnetfeld genau ‚aussehen’ muss, um die für die Bildung eines Einkristalls entscheidende Grenzfläche zwischen flüssigem und festem Metall genau kontrollieren zu können, berechneten die Helmholtz-Forscher. Sie schufen damit die Voraussetzung für ein neues, patentiertes Verfahren, mit dem am IFW Kristalle gezüchtet werden. Es beruht darauf, dass ein dünner Metallstab nach und nach aufgeschmolzen wird und wieder erstarrt. Um den Stab herum befinden sich zwei Magnetspulen, die zum einen die Wärme zum Schmelzen des Metalls erzeugen, und zum anderen ein Magnetfeld, das das flüssige Metall in der Schmelzzone verrührt. Die Forscher sind mit ihrer Methode so erfolgreich, dass sie inzwischen komplizierte metallische Einkristalle züchten und auf ihre Eigenschaften hin untersuchen können.

- Publikation: R. Hermann, G. Gerbeth et al., Convectional controlled crystalmelt interface using two-phase radio-frequency electromagnetic heating, Journal of Materials Science 45, 2228-2232 (2010), DOI: 10.1007/s10853-009-4117-0

- Kontakt: Dr. Gunter Gerbeth (Institut für Sicherheitsforschung)